El agua se agota en Ocucaje, uno de los distritos más áridos de Ica, donde casi nunca llueve. Matías Taca, agricultor de 71 años, siembra pallar y zapallo solo en verano, cuando el río Ica crece y el agua baja desde la sierra. El resto del año compra cilindros a cuatro soles para cocinar y regar lo poco que puede. Como los otros 300 pequeños agricultores de la zona, vive midiendo cada gota.

Desde su parcela observa con preocupación a su vecina más grande: el Complejo Agroindustrial Beta, una de las principales exportadoras de arándanos que viajan a los supermercados de Europa, Estados Unidos y Asia. Desde 2021, la empresa perfora el suelo en busca de más agua para sostener sus cultivos en un valle donde cada año el nivel del acuífero baja más y los pozos antiguos se agotan.

—Nosotros vendemos lo que cosechamos a mercados de Lima; no podemos más. Ellos tienen cómo buscar agua; solo esperamos que no se seque lo poco que queda.

Los arándanos —el producto estrella de Beta— demandan cerca de 1.000 metros cúbicos de agua por tonelada producida. Entre 2019 y 2025, la empresa exportó más de mil toneladas por un valor superior a 530 millones de dólares, y sus envíos totales superaron los 1.200 millones, según datos de la plataforma oficial Infotrade.

Cada paquete de fruta fresca que llega a los supermercados del mundo lleva consigo miles de litros bombeados del subsuelo. Es un costo que no figura en ninguna etiqueta, pero ha empezado a medirse. El Reino Unido, uno de los principales destinos de la agroexportación peruana, financió el estudio ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en el Perú?, el primero de su tipo en América Latina. La investigación evalúa cómo el comercio internacional y las inversiones británicas impactan en la disponibilidad de agua en regiones productoras como Ica.

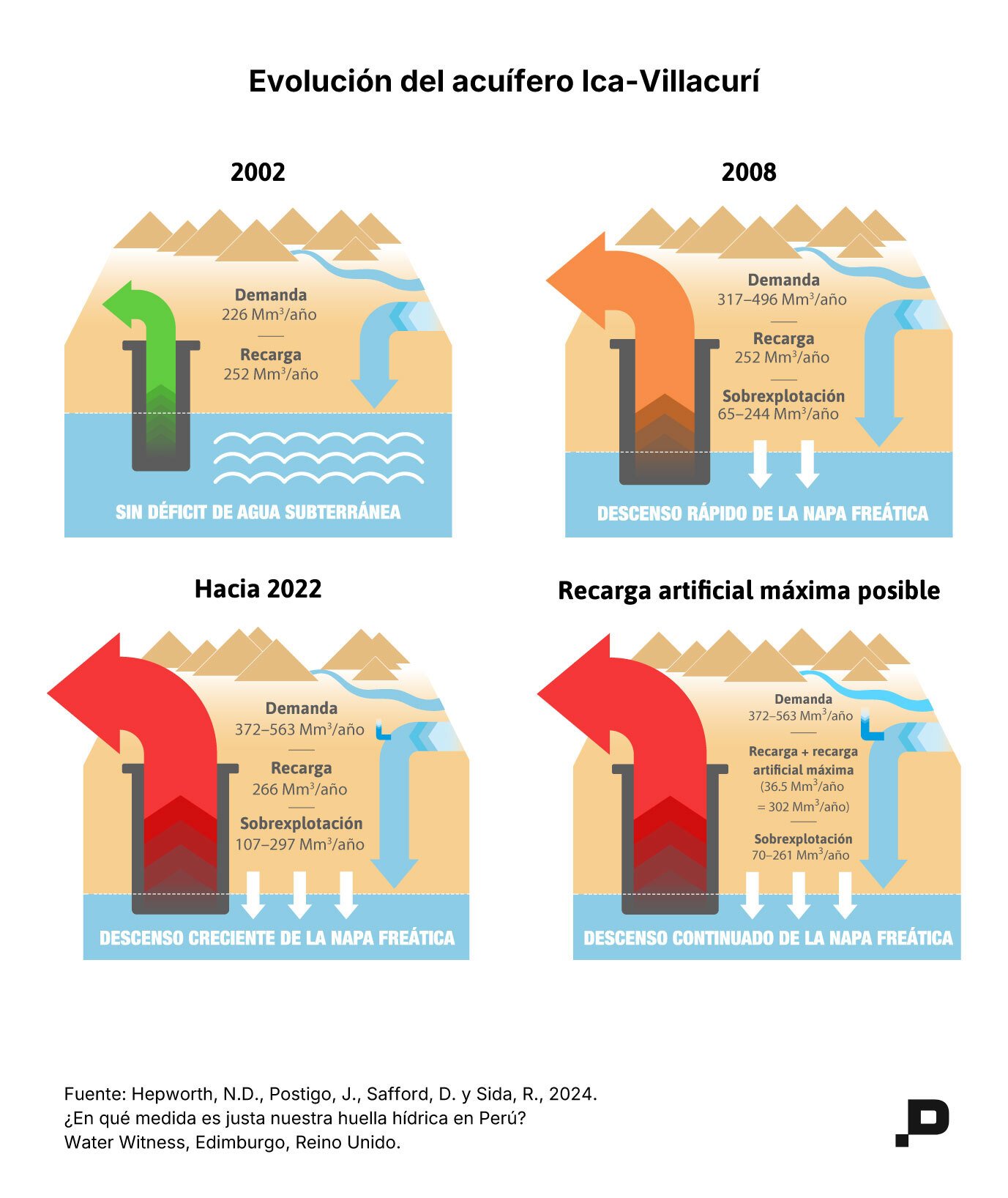

En el valle de Ica y las pampas de Villacurí y Lanchas, el auge agroexportador —impulsado por el Estado en los años noventa y celebrado como un milagro económico— transformó el desierto en un mosaico verde de cultivos. Pero esa prosperidad se sostiene sobre reservas subterráneas de agua en emergencia desde 2008, donde hoy el recurso se extrae más rápido de lo que la tierra puede reponer.

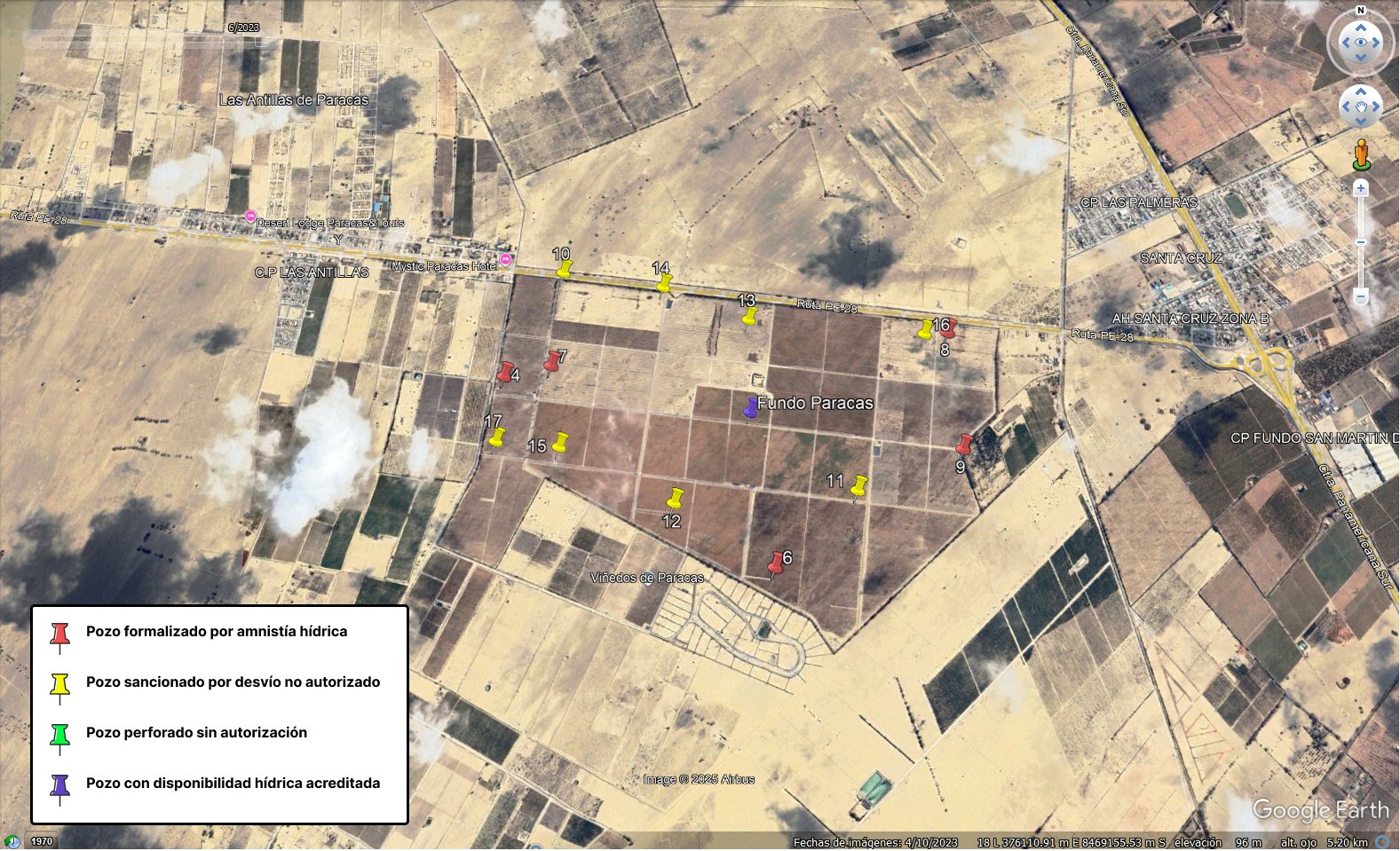

Aunque varias zonas del valle se encuentran en veda y perforar nuevos pozos está prohibido desde hace más de una década, su número no ha dejado de crecer. En quince años, pasó de 1.700 a 2.116, según los datos de la organización británica Water Witness basados en información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Apenas tres de cada diez cuentan con licencia.

En este escenario, más de 200 empresas agroexportadoras extraen agua del subsuelo de la región, aunque unas 30 concentran las mayores extensiones de cultivo —entre 400 y 1.500 hectáreas cada una—. Esa concentración explica en parte la intensidad del bombeo: la recarga natural de los acuíferos de Ica —es decir, el volumen que puede reponerse cada año sin colapsar— se estima en 266 millones de metros cúbicos, pero las agroexportadoras extraen entre 373 y 563 millones, hasta el doble de lo que el subsuelo puede recuperar.

En otras palabras, la agroexportación vacía cada día entre 117 y 325 piscinas olímpicas de agua más de lo que la naturaleza puede reponer. Un desequilibrio que está agotando las reservas subterráneas de Ica.

Un círculo vicioso que legaliza lo informal

El Complejo Agroindustrial Beta forma parte del Grupo Matta, un conglomerado con intereses pesqueros, inmobiliarios y agroexportadores que también controla Pesquera Diamante, una de las mayores del país. Fundada por Víctor Matta Curotto en una pequeña hacienda de 12 hectáreas en Chincha, la empresa pasó de vender gallinas ponedoras a convertirse en una de las principales agroexportadoras del Perú.

Hoy administra 42 fundos, 9 plantas de empaque y más de 5.500 hectáreas cultivadas en Ica, Piura y Lambayeque.

Beta es la tercera empresa con más derechos de uso de agua subterránea en el país, de acuerdo con los registros de la Autoridad Nacional del Agua. Entre 2005 y 2025, pasó de tener 5 a 256 derechos, lo que la convierte en una gran usuaria de agua subterránea para la producción de arándanos, uvas, granadas, paltas y espárragos destinados a los mercados más exigentes del mundo.

Pero ese poder formal sobre el agua contrasta con lo que ocurre en el terreno.

En 2021, Beta adquirió los predios Santa Ana y Viña Vieja Lote 01, en Ocucaje, una zona con régimen especial que desde 2017 impone límites al uso de los acuíferos sobreexplotados. Allí, toda perforación debe realizarse bajo supervisión permanente de la Autoridad Nacional del Agua.

Sin embargo, en 2022 los inspectores hallaron dos pozos perforados sin autorización, de 35 y 20 metros de profundidad, equipados con bombas, generadores y tuberías recién instaladas.

La empresa fue multada con S/ 51.603, aunque apeló argumentando que los pozos existían antes de su llegada. Los informes técnicos de la ANA, no obstante, documentaron maquinaria activa y obras en curso: evidencia de que las perforaciones eran recientes.

Matías Taca, agricultor de la zona, recuerda cuando las máquinas comenzaron a perforar cerca de su parcela.

—Hicieron los pozos, pero no salió como esperaban. El agua estaba salada. ¿De qué sirve un pozo salado?

Aun así, Beta no desistió. En julio de 2023 obtuvo autorización para explorar dos nuevos pozos, y en abril de 2024 la ANA le otorgó una acreditación hídrica para diez más en la misma zona. Aunque este permiso no le autoriza aún a perforar ni extraer agua, abre el camino para solicitar licencias de uso en el futuro.

Lo revelado en esta investigación sobre Beta no es un hecho aislado. Refleja cómo, con la tolerancia de la Autoridad Nacional del Agua, se ha consolidado en Ica un modelo extractivo que, lejos de frenarse, se profundiza cada año, sostenido por sanciones simbólicas y marcos legales flexibles que permiten que la sobreexplotación del agua continúe bajo una apariencia de legalidad.

El hito que consolidó esta práctica fue la amnistía hídrica aprobada en 2015, que permitió regularizar pozos informales, incluso en zonas donde las reservas subterráneas ya estaban al límite y bajo veda por la emergencia. Entre las favorecidas estuvieron las 30 principales agroexportadoras del valle, entre ellas el Complejo Agroindustrial Beta, Campos del Sur, Agrícola Don Ricardo, Agrícola La Venta y Agrícola Chapi.

El Decreto Supremo Nº 007-2015-MINAGRI estableció un régimen excepcional que permitió a los usuarios con pozos no autorizados obtener permisos temporales mientras tramitaban su formalización, pagando una multa calculada por hectárea regada.

En los acuíferos en emergencia —como Ica, Villacurí y Lanchas—, el decreto fijó un pago de 0.5 UIT por hasta cinco hectáreas y 0.1 UIT adicional por cada hectárea extra.

Precisamente, Beta legalizó 15 pozos informales en los distritos de Paracas y Santiago, que comprenden estas cuencas subterráneas. Pagó multas por un total de S/ 169.316, un monto muy por debajo del valor real del agua utilizada. Así obtuvo reconocimiento oficial para seguir operando en zonas donde la perforación estaba prohibida.

En todos los casos, la empresa reconoció haber extraído agua del subsuelo sin licencia para regar cultivos de uva y espárrago en predios de entre 20 y 60 hectáreas. Las multas impuestas oscilaron entre S/ 8.500 y S/ 23.700 por pozo.

—La autoridad no debería limitarse a imponer sanciones económicas —advierte Pavel Aquino, experto en recursos hídricos y excoordinador de evaluación ambiental de la Autoridad Nacional del Agua—. La respuesta era sellar los pozos informales, estimar el daño ocasionado y cobrar a las empresas el beneficio obtenido por ese uso indebido del recurso. Solo así se lograría una compensación real por el perjuicio al Estado.

—En zona de veda, el agua es oro —añade—. No es lo mismo un metro cúbico en la Amazonía, donde abunda, que un metro cúbico en Ica. Si multiplicas ese volumen por día, por semana, por año, estás hablando de millones en ingresos generados por el uso del agua.

La magnitud del problema ha sido analizada por el Reino Unido que encargó el estudio a investigadores de la Universidad de Indiana (EE. UU.), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y la ONG Water Witness International. En este proceso participaron la propia ANA y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Sus hallazgos, presentados en el informe ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en el Perú?, publicado en diciembre de 2024, revelan que en casi quince años, la superficie de riego para la agroexportación se ha expandido más de 10.000 hectáreas, la mayoría sobre tierras que antes eran desérticas.

Es difícil calcular la demanda total de agua en el valle, ya que no se reportan las tasas de extracción de los pozos ilegales. La estimación más reciente de la Autoridad Nacional del Agua —373 millones de metros cúbicos al año en 2017— ha quedado desactualizada. Sin embargo, encuestas históricas de la propia ANA y modelamientos hidrológicos elevan esa cifra a 483 millones, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —que evalúa políticas públicas y ambientales— calcula 563 millones de metros cúbicos anuales, lo que refleja mejor la presión real sobre el recurso.

Aunque la ANA ha reconocido el rápido agotamiento del agua subterránea, sectores del propio Estado y del empresariado han intentado desacreditar el informe.

—Se nos ha dicho que nuestro estudio es alarmista o sesgado, que usa datos no autorizados. Es preocupante, porque muestra cómo todavía se niega la gravedad del problema. Resolverlo exige reconocer los hechos y tomar decisiones basadas en evidencia, no en intereses —advierte Nick Hepworth, director ejecutivo de Water Witness International.

El cambio en el mapa de cultivos

El paisaje de las pampas de Lanchas resume la transformación de Ica: el agua se esconde a más de treinta metros y, cuando aparece, es salada. Los pequeños agricultores siembran solo lo que resiste; las grandes empresas abandonan pozos secos y cambian de cultivos que prometen rentabilidad, aunque siguen bebiendo del mismo acuífero exhausto.

Allí vive Pascual Yaulicasa, agricultor de 81 años que llegó en los años ochenta huyendo de la violencia en Huancavelica. En su parcela del Fundo San Juan Bautista cultiva solo páprika, que vende a un contratista extranjero.

—Otra cosa no se puede sembrar porque se necesita más consumo —dice—. Antes sembraba maíz y alfalfa, pero por el agua tuvimos que cambiar.

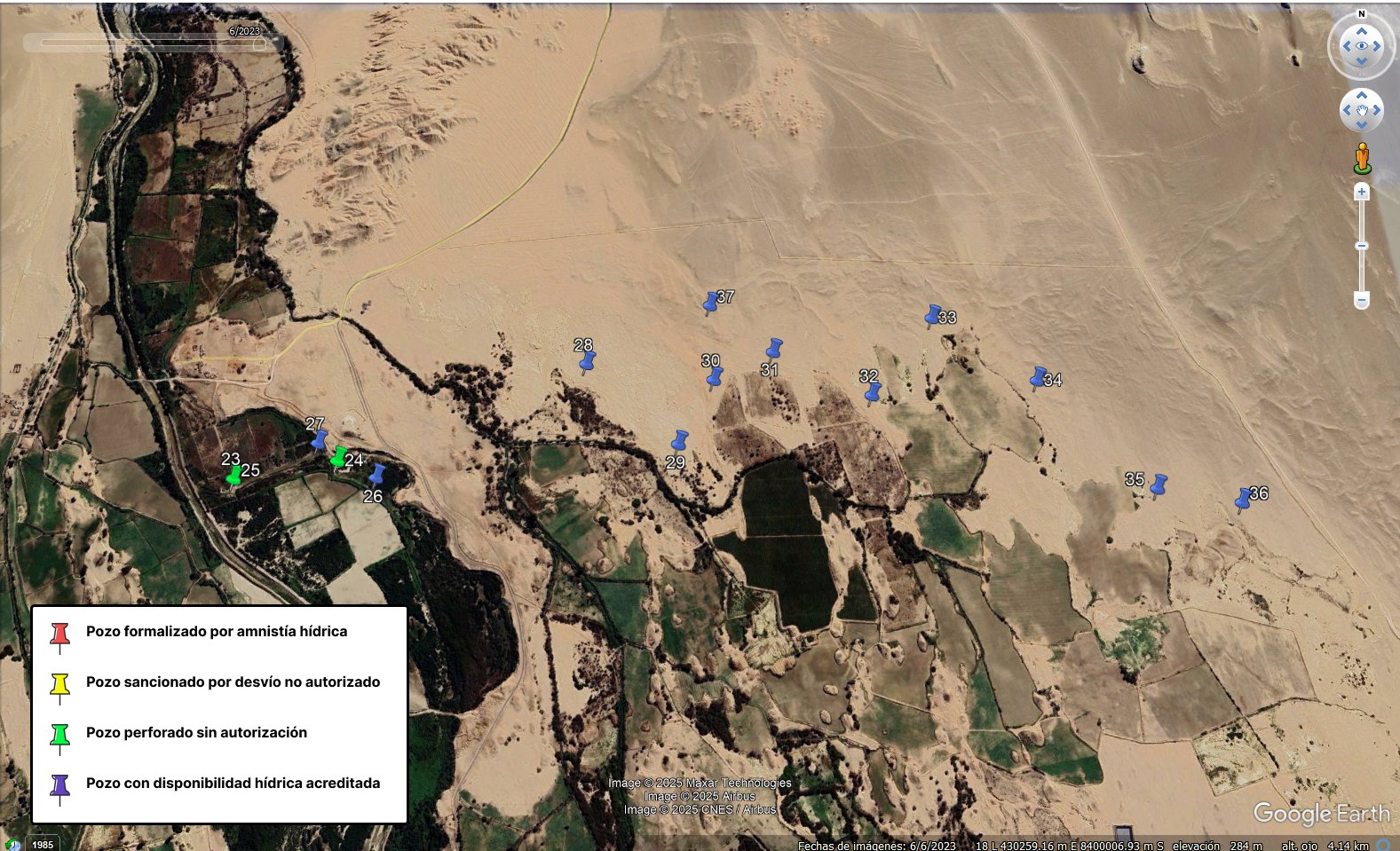

Pascual integra la Asociación de Agricultores de la Zona de Lanchas, donde 28 pequeños productores enfrentan la misma realidad: pozos que se hunden cada año y campos que se encogen con la sequía. Para regar usa lo poco que queda en su pozo; para beber, depende del agua que llega en cisternas enviadas por la Municipalidad de Paracas, que a cambio mantiene pozas de oxidación —lagunas artificiales donde se descomponen las aguas residuales al aire libre—en su terreno.

A pocos metros, el Fundo Paracas, del Complejo Agroindustrial Beta, luce abandonado desde hace dos años.

—Todo su fundo está seco, por eso lo han dejado —recuerda Pascual.

En esta zona, Beta formalizó seis pozos gracias a la amnistía hídrica. También fue sancionada por desviar agua de otros ocho sin permiso. Una inspección de la Autoridad Local del Agua de Río Seco, en 2012, halló una tubería de seis pulgadas que conectaba dos lotes —uno de ellos adquirido por la empresa al año siguiente— para regarlos con caudal no autorizado. La infracción fue multada en 2013 con S/ 37.000 y confirmada en 2016 por el Tribunal de Controversias Hídricas, en un territorio bajo veda desde 2008 por alto estrés hídrico.

Beta, como otras agroexportadoras del valle, llevó sus pozos al límite y luego salió a buscar agua donde aún quedaba. La empresa instaló riego tecnificado y cambió de cultivos para adaptarse a la emergencia hídrica, pero nada de eso detuvo el descenso del acuífero. Lo ocurrido con la agroexportadora del Grupo Matta se repitió en muchas otras compañías, marcando el punto de quiebre de un modelo agrícola nacido con el boom del espárrago y sostenido hoy con uvas, arándanos y paltas.

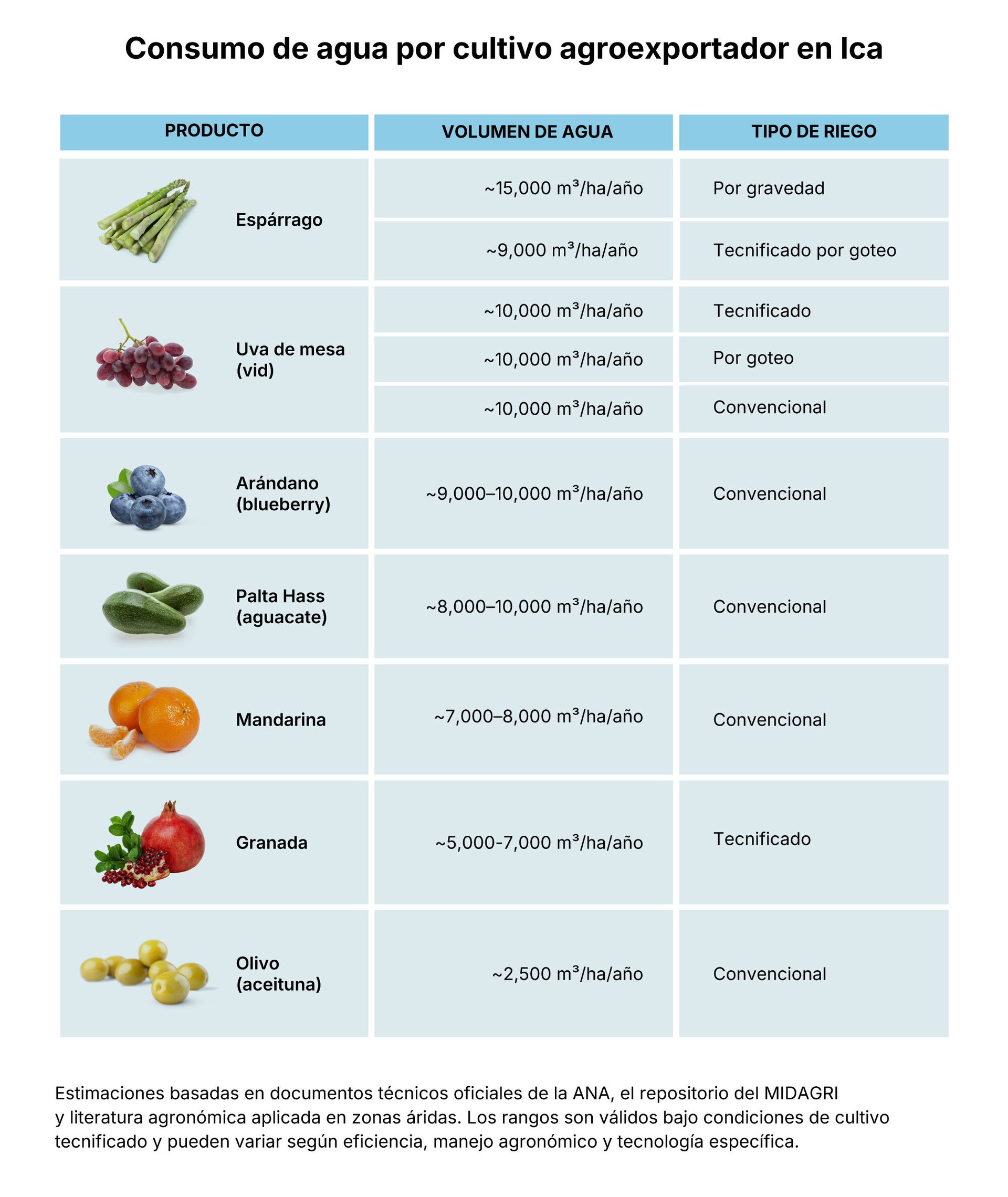

Durante más de una década, el espárrago fue el emblema del “milagro agroexportador”: el cultivo que volvió verde el desierto. Miles de pozos y redes de riego alimentaron esa ilusión de abundancia. Pero el costo era enorme. Según una investigación de la Universidad del Pacífico, cada hectárea de espárrago consumía entre 9.000 y 15.000 metros cúbicos de agua al año, dependiendo del tipo de riego. En un valle sin lluvias, esa sed era imposible de sostener. En 2012, la Autoridad Nacional del Agua ya advertía su altísima huella hídrica, especialmente en Villacurí y Lanchas.

Cuando el agua empezó a escasear y el precio internacional del espárrago cayó, las empresas del valle optaron por diversificar. El auge global de la uva de mesa, el arándano y la palta Hass abrió nuevas oportunidades. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ica pasó de depender casi por completo del espárrago a liderar la producción nacional de uva y expandir con rapidez sus cultivos frutales.

El Complejo Agroindustrial Beta encarna esa transformación: sus propios reportes muestran cómo amplió su portafolio, de los espárragos que impulsaron su crecimiento inicial a la producción de paltas, uvas y arándanos, una fórmula para mantener presencia en los mercados globales.

Pero el cambio de cultivos no alivió la presión sobre los acuíferos. La Autoridad Nacional del Agua estima que una hectárea de arándano consume unos 11.500 metros cúbicos de agua al año; la uva de mesa, entre 7.000 y 10.000; y la palta Hass, hasta 20.000 en zonas desérticas. El mapa agrícola evolucionó, pero la sed siguió siendo la misma.

Según Nick Hepworth, director de Water Witness International, la paradoja es que a menudo son los cultivos que se presumen más eficientes los que causan más problemas. En los antiguos sistemas de riego por inundación, parte del agua regresaba al subsuelo y ayudaba a recargarlo. El riego por goteo, en cambio, entrega el agua con tanta precisión que las plantas la absorben toda, sin dejar nada para reponer las reservas. —Sin una regulación eficaz que limite el uso del agua según su disponibilidad real —advierte Hepworth—, los cultivos más rentables, como los arándanos, las uvas o los espárragos, son los que más rápido deterioran el acuífero.

Todos los cultivos, añade, podrían ser sostenibles si existiera un equilibrio entre el agua que se extrae y la que se devuelve al subsuelo. Pero en Ica ese balance está lejos de alcanzarse.

—La sobreexplotación ha degradado la calidad del agua y reducido su disponibilidad, alimentando la competencia entre usuarios —advierte el ingeniero Gustavo Echegaray, exsecretario del Comité de Derechos Humanos de Ica—. Ica vive una carrera hacia el fondo: solo quienes tienen recursos o influencia podrán seguir accediendo a agua de buena calidad.

La responsabilidad de los países consumidores

—Aquí usamos muchísima agua para que el mundo tenga nuestras frutas, pero la situación es catastrófica. Cuando coma uvas, arándanos, espárragos o paltas, recuerde de dónde vienen… y piense en Ica, piense en sed y en explotación —dijo una trabajadora agrícola que pidió mantener su nombre en reserva porque aún labora en una empresa exportadora.

A pesar de ello, pocos países consideran el impacto hídrico de lo que consumen. En 2021, Perú y el Reino Unido firmaron la Declaración de Glasgow sobre la Huella Hídrica Justa, un compromiso para que el comercio internacional no agote los recursos de las comunidades proveedoras. Pero los hallazgos del estudio ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en el Perú? muestran lo contrario: una parte del consumo británico depende de acuíferos al borde del colapso, como los de Ica.

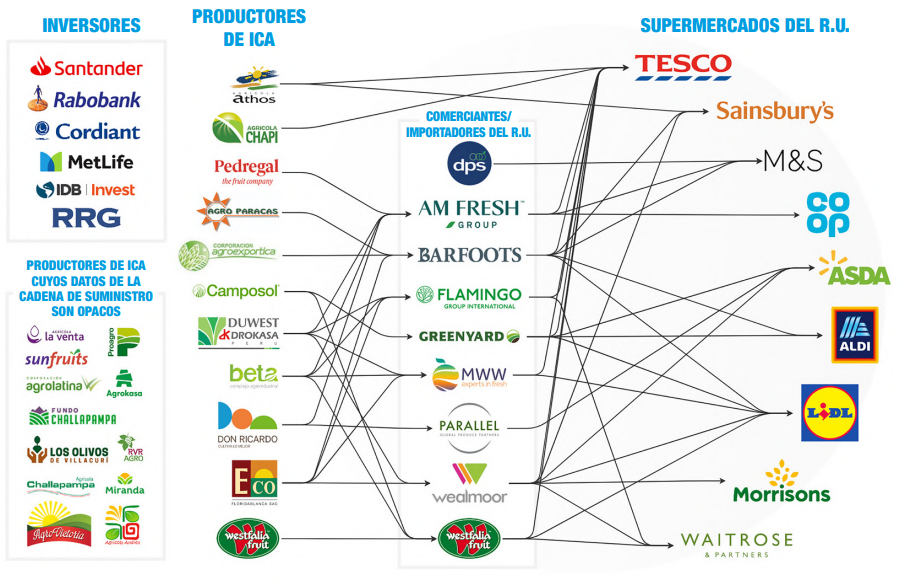

Desde hace más de una década, los principales supermercados e importadores británicos —Tesco, Sainsbury’s, Asda, Aldi, Lidl, Co-op, Waitrose, Marks & Spencer y Worldwide Fruit— se abastecen de frutas y hortalizas cultivadas en el valle de Ica.

El vínculo comercial no ha dejado de crecer. Desde 2010, las exportaciones agrícolas peruanas al Reino Unido aumentaron en más del 1.000 %, impulsadas por el comercio de uvas, paltas y arándanos, hasta alcanzar 314 millones de libras esterlinas (casi 393 millones de dólares) en el periodo 2022–2023.

Este auge se consolidó con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre los Países Andinos y el Reino Unido, firmado en 2021, que facilitó el intercambio de bienes agrícolas, aunque sin incorporar salvaguardas ambientales que aseguren un uso sostenible del agua.

Para Nick Hepworth, director ejecutivo de Water Witness International, ese es precisamente el punto ciego de la política comercial actual:

—La crisis hídrica que se desarrolla en Ica se identificó y comprendió hace mucho tiempo. Todas las partes involucradas, incluidos los supermercados que compran los productos, han sido conscientes de la naturaleza insostenible del uso del agua durante al menos quince años. Lo preocupante es que no se han tomado medidas efectivas para frenar un modelo que todos reconocen como inviable. Es como ver un accidente automovilístico en cámara lenta: todos lo ven venir, pero nadie frena. La tragedia es que tantas personas, empresas y buena parte de la economía peruana sufrirán las consecuencias.

Salud con lupa solicitó entrevistas en octubre a todas las cadenas de supermercados británicas mencionadas en el estudio a través de correos electrónicos con cuestionarios adjuntos, pero ninguna respondió.

Sin embargo, los supermercados no son los únicos involucrados. El modelo agroexportador que sostiene esta relación también ha sido financiado por bancos comerciales y de desarrollo internacionales —entre ellos Rabobank, Santander, CAF, BID Invest y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial—, que han respaldado proyectos de expansión agrícola incluso en zonas declaradas en veda por sobreexplotación hídrica.

El estudio advierte que, aunque estas entidades cuentan con políticas ambientales, sociales y de gobernanza que las obligan a prevenir daños y respetar los derechos humanos, en la práctica existe una brecha entre sus compromisos y la realidad: las inversiones continúan fluyendo hacia regiones donde los acuíferos están agotados y muchas comunidades carecen de acceso seguro a agua potable.

Estas alertas no son nuevas. En 2009, el informe Drop by Drop —también financiado por el gobierno británico— alertó que la expansión del riego intensivo para la exportación estaba agotando los acuíferos de la región Ica, los más grandes del país, y generando impactos severos en las ciudades y los ecosistemas. Quince años después, la nueva evaluación confirma que ese riesgo se volvió realidad: las reservas subterráneas de agua de Ica están al límite.

Recargas insuficientes y sellos voluntarios

Ninguna de las medidas frente a la crisis del agua en Ica ha logrado contenerla. La ley que prohíbe perforar nuevos pozos se incumple, las recargas artificiales apenas compensan una fracción del agua extraída, y los sellos de sostenibilidad siguen siendo compromisos voluntarios sin verificación real.

—Nada ha conseguido frenar los patrones de uso insostenible del agua —explica Eduardo Zegarra, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade)— porque estas respuestas se han centrado en aumentar la oferta, no en reducir el consumo.

Las grandes empresas —entre ellas Beta, Agrícola Don Ricardo, Agrokasa, Santiago Queirolo, Agrícola Chapi y El Pedregal— invirtieron en la recarga artificial de acuíferos, desviando agua de los ríos en temporada de lluvias hacia pozas de infiltración. De acuerdo con datos de la Junta de Usuarios de Agua Subterránea (JUASVI), el número de estas pozas pasó de 5 en 2015 a más de 25 en 2023, con aval de la ANA.

Aunque esta práctica es vista como una compensación parcial, los resultados siguen siendo mínimos frente al nivel de sobreexplotación.

Incluso si se captara todo el caudal medio anual del río Ica y se infiltrara al subsuelo —una hipótesis físicamente imposible—, solo se compensaría entre el 10 % y el 30 % del déficit actual —explica Julio Postigo, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Indiana—. A ello se suman otros obstáculos: la falta de terrenos adecuados para ampliar las pozas, los altos niveles de salinidad del suelo y la acumulación de sedimentos que obstruye la infiltración.

Sin reducir el volumen de agua que se extrae, ninguna estrategia basada únicamente en la recarga artificial podrá revertir el agotamiento del acuífero —advierte Postigo—.

Otra de las medidas de las agroexportadoras ha sido incorporar los llamados sellos de sostenibilidad: certificaciones privadas o voluntarias que prometen avalar un uso responsable del agua. En Ica, 34 empresas cuentan con la certificación GlobalG.A.P., tres con la norma AWS (Alliance for Water Stewardship) y un número aún no determinado con el Certificado Azul, otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.

Cada una de estas acreditaciones tiene un alcance distinto. GlobalG.A.P. certifica buenas prácticas agrícolas, incluida la eficiencia en el uso del agua y el cumplimiento de licencias. La norma AWS evalúa la gestión sostenible del agua a nivel de finca o empresa, considerando su impacto sobre toda la cuenca. Y el Certificado Azul busca reconocer a los grandes usuarios que miden su huella hídrica, promueven eficiencia e implementan proyectos de reuso.

Sin embargo, el estudio ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en el Perú? indica que los auditores constataron que varias fincas certificadas siguen expandiendo su producción y obteniendo nuevos permisos de extracción en zonas bajo veda desde 2008, promoviendo la construcción de pozas de recarga como buenas prácticas, pero sin modificar la demanda real ni reducir la superficie de riego.

Además, en los informes de auditoría, las empresas certificadas sostienen que sus operaciones no afectan el acceso al agua potable, pese a que los datos oficiales muestran un descenso continuo de la napa freática y comunidades donde los pozos se han secado o el agua es salada.

Por ejemplo, el Complejo Agroindustrial Beta mantiene desde hace más de una década la certificación GlobalG.A.P., complementada con los módulos GRASP (responsabilidad social) y SPRING (uso sostenible del agua). Sin embargo, sus operaciones se desarrollan en zonas bajo estrés hídrico, donde ha ampliado su superficie cultivada y formalizado pozos bajo la política de amnistía hídrica.

Estos reconocimientos, presentados ante inversionistas y supermercados como señales de sostenibilidad, no necesariamente reducen la presión sobre el acuífero. En una de las cuencas más sobreexplotadas del planeta, pueden terminar funcionando más como una estrategia de reputación que como una solución ambiental.

—Ser eficiente no significa ser sostenible —reconoce Manuel Olaechea, presidente de XinérgIca, que agrupa a quince agroexportadoras del valle de Ica—. Puedo usar poca agua, pero si cada vez hay menos, eso no es sostenible.

Olaechea, que también lidera el capítulo de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica, participó en el estudio sobre el uso del agua en la agroexportación, aunque discrepa de parte de sus resultados.

—En este valle todos sabemos que hay empresas que hacen pozos ilegales, que abusan del agua y no pagan impuestos. ¿Cuántas de esas están nombradas en el estudio? Ninguna —cuestiona—. En cambio, se señala a las que sí somos visibles y cumplimos las normas.

Olaechea sostiene que las empresas más fiscalizadas, entre ellas la suya, están impulsando proyectos de recarga en la parte alta de Huancavelica junto con Campos del Sur, Vanguard, Agrícola Chapi y El Pedregal.

—No digo que el estudio sea falso: por algo estamos haciendo recarga y construyendo pozos para uso poblacional —explica—. Pero los cálculos no son exactos. Si una empresa tiene licencia para extraer un millón de metros cúbicos, la ANA asume que usó todo ese volumen, aunque no sea así. Con esos supuestos, los resultados no reflejan la realidad del acuífero.

—El problema real no es cuántos pozos existen, sino cuántas hectáreas se cultivan —resume—. Hay pequeños agricultores que recargan más agua de la que consumen, pero todos somos medidos con la misma vara. Lo que necesitamos es mano dura para ordenar el uso del agua y estudios que sirvan para solucionarlo, no solo para diagnosticarlo.

Revertir la tendencia

Si Ica quiere recuperar su equilibrio hídrico, no bastan las pozas de recarga ni las certificaciones de sostenibilidad. El estudio sobre la huella hídrica en el valle advierte que cada año se extraen al menos 200 millones de metros cúbicos de agua más de lo que el acuífero puede reponer, una sobrecarga que amenaza con agotar su reserva subterránea.

—La sobreextracción ya ha superado el punto de equilibrio y, si no se reduce la demanda, el sistema seguirá colapsando —explica Julio Postigo, geógrafo de la Universidad de Indiana y coautor del estudio.

Los investigadores señalan que el cambio debe venir del lado del consumo: cerrar los pozos ilegales, medir todas las extracciones y revisar las licencias para ajustarlas a los límites reales de recarga. También proponen reducir el riego con agua subterránea en los cultivos más intensivos y crear un espacio de gestión compartida entre agricultores, comunidades, empresas y autoridades que establezca metas claras para recuperar el acuífero.

En el plano económico, recomiendan revisar las tarifas del agua —hoy muy por debajo de su costo real— y destinar esos recursos a monitoreo, control y restauración de las cuencas.

Ninguna estrategia basada solo en aumentar la oferta, como la recarga artificial, podrá revertir el deterioro. —Sin reducir la extracción, el acuífero seguirá cayendo —resume Postigo.

Si nada cambia, Ica podría convertirse en el ejemplo más claro de un modelo agrícola que avanzó sin medir los límites del agua que lo hace posible.

El silencio del Complejo Agroindustrial Beta

El 20 de agosto, Salud con lupa solicitó la versión del Complejo Agroindustrial Beta sobre este reportaje. A pedido de la empresa, se envió por correo un cuestionario dirigido a su área de Responsabilidad Social y Comunicaciones, sin obtener respuesta. El 26 de agosto, se intentó entregar un documento formal de solicitud de descargos en sus oficinas de San Isidro, donde el personal se negó a recibirlo. Hasta el cierre de este reportaje, la empresa no respondió.